今回はドローンを全く触ったことがない初心者の方に向けて、ドローンの操作方法を説明いたします。

テレビゲームやラジコンのヘリコプターを飛ばしたことがある方は、最初から苦も無く操作できる方もいますが、やはり慣れるまではどこかに衝突したりなど、自分の思った通りに飛ばすことは難しいです。

しかし慣れてさえしまえば手足のように簡単に動かせますので、まずはここで操作方法を覚えて頑張って練習してみましょう。

【ドローン初心者】ドローンの操作方法

ドローンを操作するには基本的に下記画像のような「プロポ(送信機)」を使用します。

ちなみにプロポとは「プロポーショナル・システム」の略称です。

形は様々でゲームのコントローラーみたいな形のものや、なかには片手だけで操作できるものもあります。

プロポには専用のドローンしか動かせないものや、様々なドローンを動かせるものがありますが、基本的にはドローンを購入した時点で専用のプロポが付いていますので、別売りでどれを購入していいか迷うことはありません。

ただレース用のドローンに関しては、ほとんどのものにプロポが付いていなく、別売りで購入することになります。

価格は1万円程度から10万円以上ものまであります。

あとはプロポが無くてもスマホで操作するドローンや、ジェスチャーで操作するドローンもあります。

【ドローンの操作方法】プロポでの操作方法

ドローンの操作方法には主に「モード1」と「モード2」があります。

海外での主流はモード2で、日本ではモード1が主流でしたが今では海外と同じようモード2を使用している方が多いです。

ではモード1とモード2の操作方法ですがまず下記画像をご覧ください。

【ドローンの操作方法】上昇・下降

まず上昇・下降ですがモード1では右スティック、モード2では左スティックを使用します。

スティックを前に倒すと上昇、スティックを後ろに倒すと下降で、上昇・下降のことを「スロットル」と呼びます。

ですのでスロットルを上げてと言われたら上昇で、スロットルを下げてと言われたら下降です。

【ドローンの操作方法】旋回

旋回はドローンの頭をヨー方向(水道の蛇口をひねる向き)に動かす操作で「ラダー」と呼びます。

モード1・モード2どちらも左スティックを使用し、スティックを右に倒すと右旋回、左に倒すと左旋回を行うことができます。

【ドローンの操作方法】前進・後退

前進・後退はモード1では左スティック、モード2では右スティックを前後に倒して行います。

スティックを前に倒すと前進、後ろに倒すと後退で、前進・後退の事を「エレベーター」と呼びます。

【ドローンの操作方法】右移動・左移動

モード1・モード2どちらも右スティックを使用し、スティックを左右に倒すと地面に対して水平方向に左右に移動します。

この水平方向の左右移動を「エルロン」と呼びます。

【ドローンの操作方法】操作時に気をつけること

操作方法で気づいた方もいると思いますが、モード1はラジコンのヘリコプターと同じ操作になります。

ただラジコンのヘリコプターとは違い、基本的にドローンは一度上昇させると「その場に自動でホバリング」してくれます。(ラジコンのヘリはずっと上昇の操作をしていないと下降していきます)

ただドローンによっては自動でホバリングしてくれないものもありますので気を付けてください。

※レース向けのドローンはほとんど自動でホバリングしません。

あとは「スティックを倒し過ぎないこと」です。

ドローンのスピードは速いもので70km/h、レース用のドローンだと100km/hを超えます。

スティックを思いっきり倒すと操作しているドローンの最高速が出るのでとても危険です。

スピードを出す場合は徐々にスティックを倒すか、周りに何もない広い場所で行ってください。

【ドローンの操作方法】スマホで操作

スマホでドローンを操作する場合は、スマホの画面にスティックが表示されますのでそこをタッチし操作します。

これが意外と難しく、プロポでも操作できるドローンであればプロポで操作する方がいいです。

またスマホを傾けて操作する機能(チルトモード)が付いているものもあります。

直感的に操作が出来るので、どうしてもプロポでの操作に慣れない方にはおすすめです。

【ドローンの操作方法】Pモード・Sモード・Aモードとは

「Pモード・Sモード・Aモード」はドローン業界最大手の「DJI」のドローンのみに使用されているワードで、まとめて「フライトモード」と呼びます。

フライトモードはモード1やモード2といった操作モードとは違い、速度や機能を制限するために使用します。

【ドローンの操作方法】Pモード(ポジショニングモード)

Pモード(ポジショニングモード)は通常のフライトモードの設定で安全性の高いモードとなっています。

Pモードでは初心者でも安定した飛行を行えるようになっていて、GPSによる安定した飛行や、障害物検知センサーで障害物の手前で自動に停止してくれたり、飛行速度に制限をかけてくれています。

また「インテリジェンスフライトモード」による自動飛行でプロ並みの撮影を行えるようになっています。

ですので基本はPモードで飛行を行い、必要に応じて他のフライトモードに切り替えるようにしましょう。

【ドローンの操作方法】Sモード(スポーツモード)

Sモード(スポーツモード)は障害物検知センサーを無効にし、飛行速度の制限も解除されます。

そのためPモードでは難しい高速で移動する物の撮影を行うことができます。

また高速で移動する物の撮影に限らず、スピードを出した迫力のある映像も撮ることができます。

その他には風が強くPモードではなかなか進めないという場面でも役に立ちますが、基本的に風が強い日には飛行させず、急に風が強くなってどうしてもという時だけ使用してください。

このように飛行速度の制限が解除されて便利だと思われるSモードですが、いくつか注意点があります。

まずはスピードが出せることによりバッテリーの減りが早くなります。

Pモードで30分飛行できたからといって、Sモードでは30分飛行できるとは限りません。

ですのでバッテリーの残量には注意して飛行させてください。

もう一点は障害物検知センサーが無効になることです。

Pモードでは障害物の手前で自動に停止してくれていましたがそれもなく、スピードも速い分ドローンを停止させる際は制動距離が長くなります。

最高速度を出していた場合は、停止させるのに数メートルは必要と常に頭に思い浮かべておいてください。

【ドローンの操作方法】Aモード(ATTI「姿勢」モード)

Aモード(ATTI「姿勢」モード)はATTIという綴りからアッチモードとも呼ばれ、簡単に説明すると気圧センサーによる高度維持以外の機能がすべて無効となります。

あえてこんな危ないフライトモードを使用する人いるのと思いますが、PモードやSモードではGPSによる姿勢制御がありますがAモードではありません。

GPSでの制御がないため操縦者のテクニックで滑らかな動きで空撮を行えるからです。

しかしこんなことを出来るのはプロ中のプロですので、経験の浅い方は真似をしないように。

ですがこのAモードは手動で切り替えるだけでなく、自動で切り替わってしまうこともあるので注意してください。

自動で切り替わる状況としては以下のようなものがあります。

- GPS信号が弱いとき

- コンパスが干渉を受けているとき

その為GPSが受信しにくい山や谷、雲が多い日や室内に近い環境のところですとAモードに切り替わってしまいます。

山など頻繁に空撮を行う場所なので、Aモードでの操作にも慣れておかないといけません。

ですので国土交通省もGPSを受信しない状態で10時間の飛行練習をすることを定めています。

【ドローンの操作方法】まとめ

以上がドローンの操作方法ですが、最初は難しく感じますが慣れてしまえばホントに簡単です。

早い人は30分程度コツをつかんでしまう程。

ただなかにはゲームの感覚で左スティックで操作する癖が抜けない方や、利き手の関係で操作が難しいと感じる方もいらっしゃいます。

そういった場合には右スティックと左スティックの操作が反転するモード3・モード4というモードもあります。

モード3がモード2の反転、モード4がモード1の反転で、採用されているドローンは少ないですが、どうしても操作に慣れないという方は試してみてはどうでしょうか。

【室内練習におすすめな重量200g未満のドローン】

【ドローン初心者】ドローンの注意点

ドローンを操作するにあたっていくつか注意点があります。

この注意点に気を付けていなければ、いくら上手く操縦出来ていても事故を起こしてしまう可能性があります。

ドローンの注意点「ペイロード」

ペイロードとは「最大積載量」の事です。

ドローンには車と同じように最大積載量が決められています。

ほとんどのドローンには最大積載量は記載されていませんが、本格的なドローンになってくると最大積載量の記載があります。

といってもほとんどの民生用のドローンは積載物を搭載するように出来ていないので、最大積載量は機体重量の10分の1程度です。

ですので基本的にはドローンには積載物を搭載しないようにしましょう。

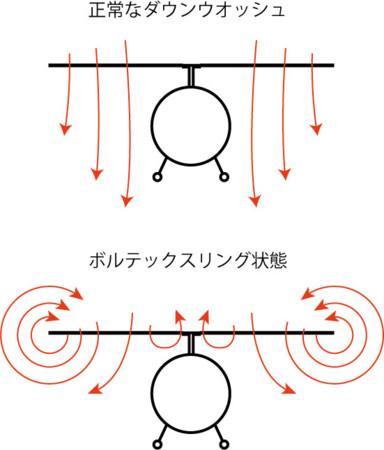

ドローンの注意点「ボルテックスリング」

「ボルテックスリング」という聞きなれない言葉。ドローンではこんな事も起こってしまうのです。

ドローンやヘリコプターなどの回転するプロペラの下では、非常に強い下降流が発生しておりこれを「ダウンウォッシュ」と言います。

ヘリコプターの真下に行くことはそうそうありませんが、容易に強い風が吹きつけてくると想像できますよね。

その状況がヘリコプターに比べれば小さいですがドローンでも起きています。

その風がなんらかの理由によりプロペラの回転面の上方に回り込み渦状になることを「ボルテックスリング」と呼びます。

下記画像を見てもらうとイメージしやすいと思います。

ボルテックスリングになると揚力(浮かぶ力)が極めて減少する「ボルテックスリング・ステート」もしくは「セットリング・ウィズ・パワー」という状態に陥る可能性があります。

この状態になるとプロペラのパワーを増してもボルテックス(渦)の動きを増大させるだけで、揚力を増やすことができずドローンが墜落してしまいます。

万が一ボルテックスリング・ステートに陥ってしまった場合は、墜落するので上昇してしまいがちですが前進に舵を入れます。

そうすることでダウンウォッシュから脱出することができます。

また下降時は速度を上げすぎると、ドローンから発せられるダウンウォッシュで、ボルテックスリングに陥る可能性が高まります。

最近のドローンにはボルテックスリングに陥らないように、最大降下速度が設定されているものがほとんどですが、下降する際は速度に気を付けましょう。

さらにジグザグに下降することで、機体から発せられるダウンウォッシュから抜け出しながら下降できます。

ヘリコプターもよくみるとジグザグではないですが、前進しながら下降していきます。

これもボルテックスリングを避けるためです。

ですが高度が低い時や有風時(風によりダウンウォッシュが押し流される為)は、無理にジグザグに降りなくても大丈夫です。

ドローンの注意点「地面効果」

ダウンウォッシュ繋がりで「地面効果」というものもあります。

「地面効果」とはドローンが地面にある程度近づいた位置では、プロペラが起こした下降気流(ダウンウォッシュ)が地面に行く手を遮られるため、停滞気流が下からプロペラを支えるように働き揚力が増すことです。

その為地面効果を得ている際に下に段差がある場所に行くと、急に地面効果がなくなり揚力を失い危険ですので気をつけて下さい。

ドローンの注意点「バッテリー」

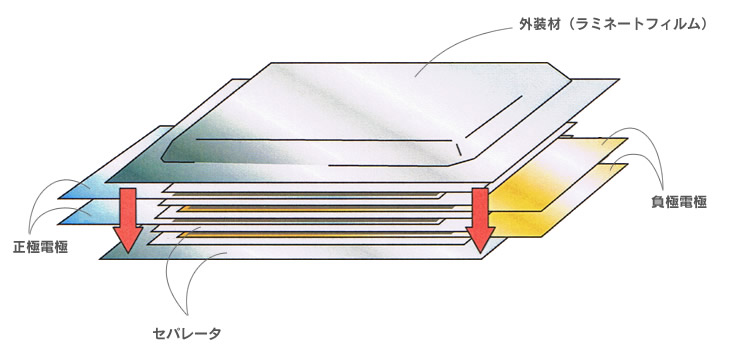

ドローンには「LiPo(リポ)バッテリー」が使用されています。

リポバッテリーとはスマホのバッテリーに使用されているものと同じで、正式名称は「ラミネート型リチウムイオンバッテリー」と言います。

上記画像がラミネート型リチウムイオンバッテリーの構造ですが、見た目はシンプルですが「エネルギー密度が高い」「電圧が1セル当たり3.7Vと高い」「自己放電が少ない」「電解液が可燃物である」などの特徴があります。

外部からの衝撃、過充電や電極間の短絡が発火の原因になるなど、バッテリーの注意点は多いです。

バッテリーの注意点「劣化」

LiPoバッテリーは劣化が進むとガスの発生によりバッテリーが膨らみます。

身近でよくあるのがスマホのバッテリーの劣化で、ガスの発生でバッテリーが膨らんでいる所を見たことはないですか。

スマホは絶えずバッテリーを使用していますが、ドローンに関してはバッテリーの劣化を防ぐには、保管時のバッテリー残量を50%程度にしましょう。

最近のドローンには自動的に放電し適正な容量を保持してくれる「インテリジェントバッテリー」となっているものもあります。

バッテリーの注意点「温度」

LiPoバッテリーは温度により電圧が変わります。

適正温度は25℃~30℃と言われており、温度が下がるほど電圧が低下し、10℃くらいからその変化が表れ、0℃を下回るとバッテリーの性能は大きく低下します。

ですので冬場は飛行時間が通常より短くなるので注意しましょう。

逆に温度が上がるとバッテリーの劣化が早まり膨張し、そのまま放置しておくと発火の危険性が高まりますので、夏場も注意が必要です。

バッテリーの注意点「水分」

LiPoバッテリーは濡れてしまうと発火する可能性があります。

ドローンの飛行中に急に雨が降ってきたら、即安全な場所に着陸させ、すぐにバッテリーを取り外し一旦濡れない場所に保管しましょう。

バッテリーを外す理由として「漏電を防ぐため」「バッテリーの発火を防ぐため」の2つの目的があります。

濡れてしまったバッテリーは状態にもよりますが、破棄することが一番好ましいです。

破棄する際は塩水(濃度3~5%)に1週間程度漬けて放電させ、各自治体の指示に従い産業廃棄物として処理してください。

【ドローンの飛行練習におすすめ】フライトシミュレーター

車の運転や電車の運転など様々なものでシミュレーターがありますが、ドローンにもシミュレーターがあるのをご存知ですか。

ドローン専用のシミュレーターや飛行機やドローンと一緒になったもの、パソコンでシミュレーター・携帯アプリでシミュレーターなど販売されているものは様々です。

今ではドローンスクールで使用されていたり、空撮のプロ達も外でドローンを飛ばせないときの練習として使用しているそうです。

フライトシミュレーターの性能は?

こちらはドローン大手のDJI社が提供しているフライトシミュレーターですが、映像はリアルでドローンの挙動も実機にとても近いです。

このように今のシミュレーターは実際にドローンを飛ばしているような感覚で練習ができて、風による影響や地形による影響も再現されています。

またフライトシミュレーターの中にはゲームのようにドローンでレースができるモードがあります。

設置されているゲートをくぐりタイムを競っていくのですが、これが空撮に関しても意外といい練習になります。

ドローンレースのパイロットの方も練習で使用している程で、クリアタイムが表示されるので上達しているのが確認できて練習のモチベーションを保つにはいいですね。

DJIのフライトシミュレターは無料トライアル版がありますので、シミュレーターがどんなものか気になった方は試してみて下さい。

DJIフライトシミュレーターダウンロードサイトhttps://www.dji.com/jp/simulator

(※PC専用、Windows10、GeForceGTX1060グラフィックスカード以上推奨)

フライトシミュレーターで10時間飛行はOK?

国土交通省に申請を出すための10時間飛行ですが、実機と変わらない状況で飛ばして練習出来るのならシミュレーターでもOKなのではと思ってしまいそうですが、残念ながらNGなのです。

GPSを切ったATTIモードに出来たり目視・FPV視点に切り替えが出来たりと、本当に実機そのものなので今後OKにしてほしいですね。

ちなみにスクールなどの授業で行われるシミュレーターは10時間飛行に含まれます。

おすすめフライトシミュレーター

まずは上記で紹介した「DJIフライトシミュレーター」

無料トライアル版がある事と、空撮を行っているほとんどの方が使用しているDJIのドローンをシミュレーターで飛ばすことができます。

もちろん通常のPモードにAモード・Sモードで飛行可能ですが気を付けてほしいのが、送信機を自身で用意しないといけません。

対応している送信機はDJI製品の送信機になります。

次に「Futaba REAL FLIGHT DRONE」

大型ドローンからマイクロドローンまでの操作を練習できます。

DJIフライトシミュレーターとは違い送信機付きで、実際の飛行のように飛行モード切替、風の影響などもしっかりと再現されています。

上位版の「Futaba REAL FLIGHT8」ではドローン25機に、120機の飛行機、60機のヘリコプターも操作することができます。

【番外編】

スマホアプリで「RCドローンフライトシミュレーター」というものがあり無料でダウンロードできます。

無料なのでリアルのドローンと比べたら全然違いますが、当て舵をするところとかは再現されていますので、お遊び程度にはいいかもしれません。

フライトシミュレーターまとめ

シミュレーターは実際の現場の状況を想定して作製されていますので練習には最適で、これからドローンを始められる方にもドローン上級者という方にもシミュレーターは有用なものだと思います。

ただ勘違いしないでほしいのは、シミュレーターで完璧な飛行ができたとしても、実際にドローンを飛ばすとなると墜落させてはいけないという緊張感がありますので、そこだけは忘れずにおいてください。

コメント