色々気になるドローンがあってすぐに飛ばしてみたいと思うかもしれませんが、右も左もわからないドローン初心者の方はまずこの記事を読んでいただければと思います。

ドローンのスペックについてや色々知りたいことがあると思いますが、まずはドローンの規制について知っておく必要があります。

【ドローン初心者】ドローンの規制 航空法

ドローンの規制は沢山ありますが主な規制は【航空法】です。

こちらに違反すると50万円以下の罰金が科せられます。

また車と同様、飲酒時の飛行が禁止されており、飲酒時は罰則が少し変わり30万円以下の罰金、もしくは1年以下の懲役が科せられますのでしっかりと理解しておきましょう。

【航空法】重量による規制

まずドローンは重量によって規制内容が変わってきます。

航空法では重量が200g以上だと「無人航空機(ドローン)」という扱いになり、200g未満だと「模型航空機(いわゆるおもちゃ)」という扱いになります。

この重量というのは「本体+バッテリー」の重量で、取り外し可能なパーツは含みません。

※例:本体+バッテリーが210gで20gのカメラが取り外し可能な場合は190g。カメラが取り外せない場合は210gという扱いです。

ですがこの取り外し可能パーツというのがどこまでを含んでいいのか曖昧です。

この取り外し可能パーツや他の規制について何か気になったことがあった場合、航空法を取り締まっている国土交通省の無人航空機のヘルプデスクに連絡すると答えてくれます。

国道交通省無人航空機ヘルプデスク 電話 : 03-6636-96163

受付時間平日 午前9時から午後5時まで

※土・日・祝・年末年始(12月28日から1月5日)を除く【航空法】 重量が200g以上の場合

重量が200g以上の無人航空機の場合の規制ですが「飛行場所」「飛行方法」などの規制があります。

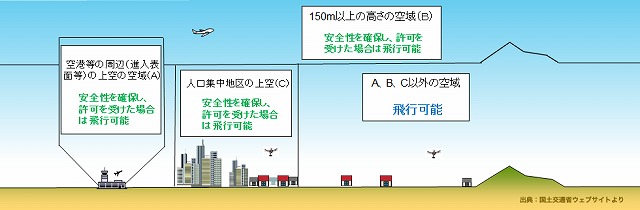

まず「飛行場所」の規制についてですが3つの規制があります。

それは

- 空港などの周辺の上空空域

- 人口集中地区の上空

- 150m以上の高さの空域

【航空法】150m以上の高さの空域

150m以上の高さについてですが、こちらは海抜からではなく地表からの高さなので、1000mの山の頂上から飛行させれば海抜1149mまで飛行させることができます。

また自分が今何m上空を飛行させているか確認するには、ドローンのモニターに表示されている数値で確認することができます。

安価なドローンにはこの数値が表示されないものがありますが、そもそも上空150m以上まで飛ばせるスペックのものは少ないです。

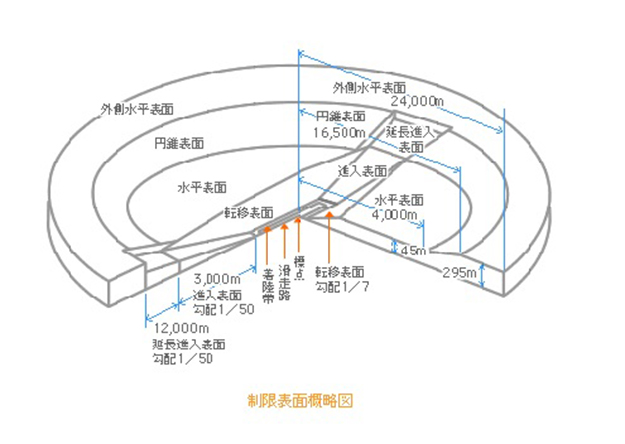

【航空法】空港などの周辺の上空空域

ドローンは飛行するものの中で底辺に属するもので、上位にあたる飛行機の邪魔をしないように、空港付近ではドローンの利用は制限されています。

飛行機が離着陸するコースの空域でもドローンの利用は規制されており、全ての空港がこの規制範囲に該当します。

進入表面や円錐表面など細かく指定はされていますが、正直すべて覚えようとなると大変です。

おおよそ空港周辺の6kmが規制範囲と覚えておきましょう。

また、羽田、成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、さらに広い周囲24kmのエリアが規制範囲となっています。

追記:2019年9月18日より一部の空港「新千歳空港」「成田国際空港」「東京国際空港」「中部国際空港」「関西国際空港」「大阪国際空港」「福岡空港」「那覇空港」では、空港の敷地の上空・進入表面若しくは転移表面の下の空域では飛行がNGとなりました。

【航空法】人口集中地区の上空

人口集中地区の上空とは細かく言うと・・・

「市区町村の区域内で人口密度が4,000人/㎢以上の基本単位区(平成2年(1990年)以前は調査区)が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区に設定される。ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い基本単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれる」

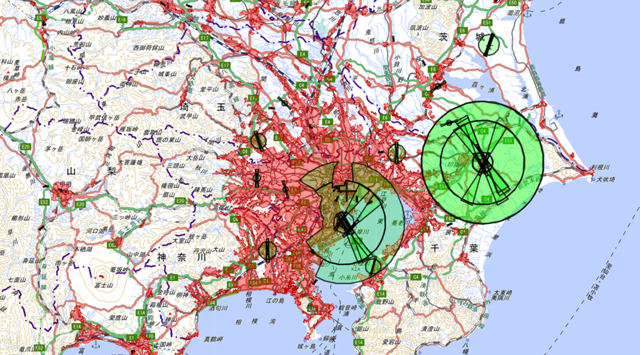

4,000人と言われてもよくわからないと思いますが、人口集中地区が一目で分かるアプリなどが配信されていますので簡単に確認することができます。

緑:空港などの周辺の上空空域

赤:人口集中地区の上空

人口集中地区だけでなく空港などの周辺の上空空域までわかるのでとても便利です。

【航空法】飛行方法の制限

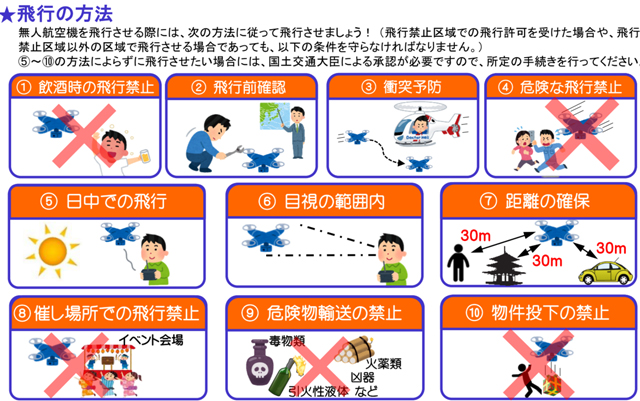

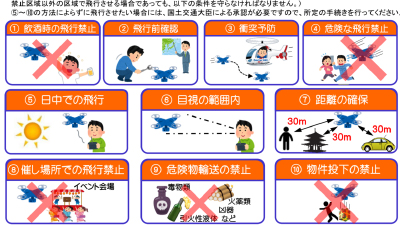

「飛行方法」の規制についてですが、こちらは10個の規制があります。

- 飲酒時の飛行禁止:アルコールまたは薬物の影響下で飛行させてはいけません。

- 飛行前確認:ドローン本体が故障していないか、周辺環境は安全であるかを確認します。

- 衝突予防:FISSを使用し他のドローンが飛行していないか確認したり、近くで航空機が飛行していたら衝突しないように降下させないといけません。※FISSについては後ほどご説明致します。

- 危険な飛行禁止:人に向かって飛行させるのはもってのほか、ドローンのプロペラ音などにも気を配らないといけません。

- 日中での飛行:日の出から日没以外での時間は飛行禁止。

- 目視の範囲内:目で見えない範囲での飛行は禁止。※例え目の前を飛行していたとしても遮蔽物があり目視できないとNGです。

- 距離の確保:人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること。

- 催し場所での飛行禁止:祭礼、縁日などの多数の人が集まる催しの上空では飛行させない。※催し場所という曖昧なくくりですが、第三者がいると確実に催し場所というくくりになります。

- 危険物輸送の禁止:爆発物など危険物を輸送しないこと。※危険物とは、火薬類・高圧ガス類、引火性液体、凶器など、常識的に考えていただければわかるものです。例外として墜落防止用パラシュートのガスや火薬、撮影カメラ用の電池があります。

- 物件投下の禁止:ドローンから物を投下しないこと。※物件を地面に置けば大丈夫です。しかし1センチであろうと投下をさせると違反になります。

【航空法】重量が200g以上の場合 まとめ

以上が重量200g以上のドローンの「航空法での」規制です。

他にもドローンを縛る規制は沢山ありますが、主な規制は航空法となるのでしっかりと理解しておきましょう。

また飛行場所・飛行方法等どちらの規制も屋外でのみ対象となり、屋内では規制の対象にはならず、屋外でも四方をネットなどで囲まれて、ドローンが外に出てしまわない状況であれば対象にはなりません。

【航空法】 重量が200g未満の場合

重量が200g未満の模型航空機の場合の規制ですが「飛行方法」などの規制はなく、「飛行場所」のみ規制があります。

飛行場所は200g以上と同じく「空港などの周辺の上空空域」と「上空250m以上の空域」が禁止となっております。

※一部サイトでは上空150mまでとなっていますがそちらは古い情報で、2019年10月1日に法改正されています。

規制上夜間の飛行や人が多いところでの飛行は可能な訳ですが、危険ですので出来る限り控えてください。

また重量200g以上と同じく屋外でのみ対象となり、屋内もしくは屋外で四方を囲まれた場所では対象となりません。

【航空法】 間違えてしまいそうな事

ドローンの操縦練習をする際に、田んぼや畑などの広い私有地で飛行させる方もいらっしゃると思いますが、これも航空法に違反してしまう可能性があります。

例え私有地であっても航空法は適用され、もちろんその場所が「人口密集地」に指定されていたら飛行はNGです。

また私有地の上空300mまでは所有権がありますが、150m以上上空に飛ばしてしまうと航空法に違反してしまいます。

【ドローン初心者】航空法で規制されている場所・方法で飛行させたい

航空法で規制されている場所や飛行方法でドローンを飛行させたい場合は、国土交通省に申請し許可が降りれば飛行が可能です。

国土交通省への申請方法ですが、書類を郵送・窓口での直接申請やオンラインでの申請があります。

現在はオンラインでの申請「ドローン情報基盤システム(DIPS)」が一般的です。

申請には飛行場所・飛行方法によって様々な書類(データ)が必要で、申請して許可が降りるまで日数が掛かり、また書類(データ)の手直しを要求される場合も多々あるので、申請は早めにしておきましょう。

またどんな申請をするにしても「10時間の飛行練習」が必須となります。

【DIPS】10時間の飛行練習

国土交通省へ飛行申請をする際に10時間の飛行練習の有無を問われる記述があります。

ベテランのドローン操縦者が監督として付いている等一部例外を除き、基本的には10時間の飛行練習をしていないと「目視外で飛行させたい」「人口集中地区で飛行させたい」など、どのような申請も通りません。

が、現時点では10時間の飛行練習をしたと証明するものを提出するは必要なく、YESかNOで答えるだけです。

上記でわかると思いますが、証明する物の提出がないので虚偽の申請も出来るわけですが、必ず10時間の飛行練習は行いましょう。

ではその10時間の飛行練習ですがどのようにすればいいのかですが、まずはGPSが搭載されていない機体、もしくはGPSがオフにできる機体を用意します。

※重量は200g以上・200g未満問いませんがフライトシミュレーターはNGです。

そして屋内・屋外問わずGPSが繋がっていない状態で飛行させることです。

飛行方法は自由ですが、ただホバリング(浮かせている)しているだけでは虚偽の申請と変わりませんので、しっかりと動かしてみましょう。

申請内容によって10時間の飛行練習以外に必要なものも多々ありますが、今回は省略し許可が降りたとします。

ですが許可が降りたからといって、すぐにドローンを飛ばせるわけではありません。

【FISS】飛行経路を登録

国土交通省で申請が降りた後はドローンを飛行させる前にオンライン上の「ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)FISS」で飛行経路を登録する必要があります。

いつ、どこで、高度何メートルなど、事細かに登録する必要がありますが、飛行申請のDIPSよりかは手間がかかりません。

FISSの使い方に関しては下記記事でご紹介しています。

【民法】土地管理者の許可を取る

国土交通省から許可が下りていて、FISSで飛行経路を登録していてもドローンを飛ばせない事もあります。

それは土地の管理者に許可が取れない場合です。

ドローンは危険が伴う物なので安全面を考慮してという点もありますが、大前提に自分の私有地で勝手にドローンを飛ばされていたら不快ですよね?

なかには寛大な方もいらっしゃるでしょうが、許可を取らずに飛行させていたら最悪訴えられても仕方ありません。

なので順番は逆になりましたが、まずは飛行させたい場所の土地の管理者に許可を頂き、DIPSで国土交通省に申請し、許可が降りたらFISSで飛行経路を登録という流れになります。

実際に土地の管理者に許可を取ろうとした場合、誰が管理している土地かわからない事が多いですが、揉め事が起きないように出来る限り土地の管理者に許可を取るようにしましょう。

【ドローン初心者】ドローンの規制「小型無人機等飛行禁止法」

ここからは航空法以外のドローンの規制についてご説明していきます。

まずは「小型無人機等飛行禁止法」です。

小型無人機等飛行禁止法は航空法と違い、重量は関係なく全てのドローンに当てはまります。

小型無人機等飛行禁止法では、重要施設及びその周囲300mの周辺地域の上空においてドローンの飛行が禁止されています。

また特措法に基づき「大会会場など」や「空港」でも飛行が禁止されています。

重要な施設とは

- 対象危機管理行政機関及びその庁舎

- 対象政党事務所

- 対象原子力事業所

- 対象外国公館等

- 対象防衛関係施設

詳細な施設に関しては警察庁のHPから確認できます。

小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係(警察庁関連HP)

飛行禁止にも例外があり、対象施設の管理者本人もしくは、管理者の同意を得た者などがあり、全てにおいて公安委員会などに通報が必要です。

また小型無人機等飛行禁止法は、ドローンに関する事件が起こるなど、オリンピックなど大きなイベントが開催される毎に変更があるので、常日頃からチェックしておきましょう。

例えば世間を騒がせた事で追加された規制が「防衛関係施設上空でのドローン飛行禁止」

防衛関係施設とは自衛隊施設や米軍施設のことを指します。

防衛関係施設上空でドローンを飛行させていたことがニュースになった事で追加された規制です。

防衛関係施設は敷地の上空を「レッドゾーン」と呼び、敷地の周囲300mを「イエローゾーン」と呼びます。

- レッドゾーン:施設の管理者またはその同意を得た者により飛行のみ可能

- イエローゾーン:他施設と同じ条件

またすべての施設において飛行前に退去命令や排除措置の権限を持つ、各都道府県の警察や管区海上保安本部長に、許可を取らなければいけません。

【ドローン初心者】ドローンの規制「電波法」

ドローンに限らず電波を発するものは「電波法」が関わってきて、ドローン初心者の方が知らず知らずのうちに違反している事が多いのが電波法だと思います。

その電波法の中でドローンに関わってくるのが「技適マーク」と「5Ghz帯の電波」です。

【電波法】技適マークとは

まずは技適マークについてですが、日本では電波を発するものは下記画像の技適マークを取得しないといけません。

スマホもそうですが基本的に販売元が技適マークを取得していますが、海外製品等だと取得されていない場合もあります。

その為海外製品が多いドローンでは技適マークが取得されていないものが多く、知らずと違反している場合もあります。

技適マークを取得していない電波を発するものを使用してしまうと、電波法違反となり「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。

細かいことを言うと、車のキーレスエントリーなど数メートルしか飛ばない微弱な電波を除くのと、所持だけでは違反にならず電源を入れたり、屋外に持ち出すと違反となります。

ではなぜ技術基準を満たしていない(技適マークが付いていない)ものを利用すると電波法に違反するかというと、日本では携帯電話やパソコンなどの使用で様々な電波が飛び交っています。

この電波は有限希少ですので効率的に使用する為に様々なルールが設けられています。

また電波によっては社会で利用している電波を妨害してしまう可能性があるので、電波法を管理している総務省が安全なものだけ技適マークを発行しているのです。

【電波法】技適マークを取得していないと絶対に飛行出来ない?

結論だけ言うと「NO」です。

方法としては、海外に行ってしまえば電波法は日本の規制なので違反にならず飛行できます。

また自分で技適マークを取得する事でも飛行が可能です。

技適マークの取得方法は、電波法の管理者である総務省の登録を受けた登録証明機関で行うことができます。

取得方法には2種類あり「技術基準適合証明」か「工事設計認証」でどちらも同じ技適マークを取得できます。

違いは簡単に言ってしまえば技術基準適合証明が個々に取得するもので、工事設計認証が大量生産品などまとめて取得するものです。

ただ取得には10項目程度の資料の提出が必要で、専門知識がないと取得は難しいです。

また金額も1台分取得するだけで数万円かかり、あまり現実的ではありません。

【電波法】5Ghz帯の電波とは

次に5Ghz帯の電波ですが、日本で使用されるドローンの多くは2.4Ghzの電波が使用されており、ものによっては5Ghz帯の電波が使用されているものもあります。

この5Ghz帯の電波は主に5.8Ghz・5.7Ghzが使用されており、この電波を使用しドローンを飛行させるには無線の免許が必要となります。

また開局申請という作業も行わなければいけません。

まず免許についての説明ですが、5Ghz帯でよく使用されている5.65Ghz~5.85Ghzであれば「第四級アマチュア無線技士」の資格があれば可能です。

ただ名前の通り「アマチュア」であって「プロ」ではないので、業務としては使用できずあくまで趣味目的で使用するものです。

ドローンレースのFPVゴーグルの電波も5.8GHzのもの使用しているので、参加している方は第四級アマチュア無線技士の資格を持っていて、参加している側=業務ではないのでこの資格で大丈夫です。

ちなみに2.4GHzのゴーグルやスマホ取り付け型のゴーグルもありますが、映像の遅延があるので本格的なレースでは使用されません。

5.65Ghz~5.755Ghzを業務で使用したい場合は「第三級陸上特殊無線技士」の資格を取得すれば業務として利用可能です。

資格自体はどちらも1日~2日で簡単に取れますが、そのあと使用する前に総務省に「無線局の開局手続き」をしたり「系統図」が必要になったりとすぐには飛行させることが出来ません。

他の5Ghz帯の電波に関しては、空中での使用が禁止されていたりなど、ドローンでは使用できないと思ってください。

【ドローン初心者】ドローンの規制「海岸法」

基本的に海岸は自由に使用していい事になっていますが、危ないことや迷惑になる事はしてはいけないという内容にドローンが当てはまる場合があります。

地域によって規制は様々ですが海水浴場・港・その他、人が集まる場所や人や建物に危険が及ぶ可能性がある場合は、海岸法に違反する可能性が高まります。

最近の海水浴場ではドローン禁止のところが多く、飛行許可を得る場合は管理している自治体や国土交通省に連絡し、一時使用届の提出が必要な場合があります。

【ドローン初心者】ドローンの規制「河川法」

海岸法と同じく基本的に自由に使用していいという規制になっています。

ドローン飛行禁止と明記はされていませんが、危ない事や迷惑になる行為でドローンが含まれる可能性があり、その規制内容は地域によって様々です。

飛行許可を得る場合は国土交通省・都道府県知事・市長村長・地方公共団体と色々で、一時使用届の提出が必要な場合があります。※川の大きさ「1級河川・2級河川など」によって申請する場所が変わります。

【ドローン初心者】ドローンの規制「道路交通法」

道路上空から撮影するだけでは違反となりませんが、車両や人の通行の安全を脅かす行為は違反になります。(路肩や道路からの離着陸など)

車両の高さは4.1mまでと決められているので、それ以上の高さでドローンを飛ばせば車両に直接ぶつかるという事はありませんが、信号機や電線にぶつかり車両や人に被害が出る可能性もあります。

また道路(歩道も含む)からドローンを飛ばす際は、管轄の警察署に申請(申請料2100円)が必要です。

【ドローン初心者】ドローンの規制「重要文化財保護法」

重要文化財の周辺を飛ばすにはその施設の管理団体の許可が必要です。

2016年には姫路城にドローンが衝突するという事故も起こっています。

文化財を空撮したいという気持ちはわかりますが、管理団体から許可を頂き安全な飛行を心がけましょう。

【ドローン初心者】ドローンの規制「各都道府県条例」

各都道府県で定められている条例でその内容は様々です。

例えば東京だと「東京都立の公園・庭園ではドローンは禁止」となっています。

条例の確認方法は各自治体に直接連絡や、自治体のHPにも記載されています。

【ドローン初心者】ドローンの規制「民法」

主な違反の原因は土地所有権に関わるもので、ドローンを飛行させる際に大きく関わってきます。

私有地の上空(300m以下)を飛ばす場合は土地所有者の同意が必要となりますので、ドローンを飛行させる=土地所有者の許可を頂く事はセットだと思ってください。

同意を得ずドローンを飛行させてしまった場合、土地所有者から損害賠償を請求される恐れがあります。

【ドローン初心者】ドローンの「登録制度」「免許制度」

上記でご説明した通りドローンには様々な規制がありますが、車のように免許を取得しないと飛行出来ないという事はありません。

しかしそれは2020年時点での話で、今後「登録制度」と「免許制度」が追加されます。

【ドローン登録制度】とは

2020年6月17日に登録制度の改正案が可決され「ドローン登録制度」が実施される事になりました。

登録制度は2021年末~2022年始めに導入され、将来的にはドローンから電波発信される情報を管理し、飛行中の機体を把握できるようにしたい考えだそうです。

しかしこの登録制度は全てのドローンに当てはまる訳ではなく、除外されるドローンもあります。

【ドローン登録制度】登録制度の対象となるドローン

登録制殿対象となるドローンは重量が200g以上のドローンとなります。

航空法の所でご説明している通り、この200g以上というのは本体+バッテリーの重量で、取り外しが出来るパーツ(カメラやプロペラガード)は含みません。

ですので下記画像のような重量が200g未満のドローンは登録しなくても大丈夫です。

また気を付けて欲しいのが「登録制度が施行される前に購入したドローンも含まれる」ことです。

ただ使用しなくなって押入れの奥に眠っているドローンや、屋内でしか飛行させないドローンに関しては登録の必要はありません。

では対象となるドローンが分かったところで、何を登録しなければいけないのでしょうか。

【ドローン登録制度】登録項目は8つ

- ドローンの種類

- ドローンの型式

- ドローンの製造者

- ドローンの製造番号

- 所有者の氏名または名称および住所

- 登録の年月日

- 使用者の氏名または名称および住所

- 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

登録方法はネットで簡単に出来るのか、書類を提出するのかはまだ未定ですが、どれも基本的なものばかりです。

登録が終わると国土交通省から「識別番号が記載されたシール」が送られてくるので、ドローンに貼り付けます。

この登録の効力は3年以上5年以内となっており更新が必要で、また登録内容に変更があった場合は15日以内に届出が必要です。

ちなみに一番気になるお金の問題「登録費用はかかるのでしょうか」

現段階では未定なのでなんとも言えませんが、この登録制度を構築するために莫大な費用がかかるのでしょうから、無料ではないでしょう。

【ドローン登録制度】登録しないとどうなる?

登録をせずに屋外で飛行させてしまった場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に科せられます。

ただ上記でも述べているとおり、200g未満のドローンや、飛行させる予定のないドローン、屋外でしか飛行させないドローンに関しては登録の義務はありません。

【ドローン免許制度】とは

【ドローン免許制度】はまだ2022年導入見込みという曖昧な答えになっていますが、ほぼ導入されることは確定でしょう。

免許制度が導入される背景としては、もちろん安全の為というのが大前提にありますが、実はドローンでの新しい産業を行うための法整備でもあります。

それは主に海外や日本でも試験的に行われている「ドローン宅配」のためです。

大雑把に言うと試験的に行われているのは人や建物の少ない地域で、ドローン宅配を市街地で行おうと思うと難しいところがあります。

それを可能にする為に制度化してしまおうという事なのです。

でも主に産業用の為に法改正がされるのに、一般の方も免許が必要になってくるのでしょうか。

【ドローン免許制度】免許が必要な飛行方法

今回の法改正でドローン免許が必要となる飛行方法が「人口集中地区×目視外飛行」での飛行です。

逆に言えば上記に当てはまらなければ免許は必要ありません。

しかしこれは現時点での話で、施行されるまでの間で内容が変わってくるかもしれませんし、ドローンで空撮を行おうと思うと大抵目視外飛行になるので、結果免許は必要となってくるでしょう。

【ドローン免許制度】免許取得に必要な日数や費用

このあたりに関しての情報はまだ出ていないのでなんとも言えませんが、価格は自動車の免許を取得するよりも高いということはないでしょう。

日数や価格は現在のドローンスクールで行われているもの(価格:10数万円・日数2~3日)が妥当だと思います。

【ドローン初心者】気象の知識

ドローンを飛行させる際にはあらかじめ天気予報などを確認し、現地がどのような気象になるか予測して飛行計画を組む必要があります。

天候が雨であればフライトを中止にしたり、晴れであっても風が強そうと予測できれば後日にフライトをずらすなど、安全の為にも天気予報の確認は必須です。

と、ドローンの解説本などには気象について書いてあったり、ドローンスクールでも気象について学ぶところがあります。

私もドローンの解説本を読んで気象の知識について目を通しましたが、正直そこまで覚える必要があるのかというものでした。

今後ドローンが免許制度になった場合必要な知識かもしれませんので、とりあえず【気象の知識】とはどんな内容のものか説明していきます。

【気象の知識】天気予報でよく聞く気圧とは

地球の表面は空気で覆われていて、これを「大気」と呼びこの空気の層を「大気圏」と呼びます。

体で感じることはできませんが、空気も地球の引力に引かれている為重さがあります。

地表では地上の空気の重さの圧力がかかり、これを「気圧」と呼んでいます。

この圧力の高いところ・低いところが天気予報などでよく聞く「高気圧」「低気圧」となります。

【気象の知識】風の正体は?

風が強いや風が弱いなど肌で感じることができるので今日は風が強いと言われるとイメージできますが、では風とは厳密に言うと何なのでしょうか。

簡単に言うと「空気の流れ」です。

空気には圧力がかかっていますが均等に圧力がかかっている訳ではなく、圧力が低い所高い所があり、空気も水と一緒で圧力の高い所から低い所に向けて流れていきます。

この空気の流れを「風」と呼び、天候の変化に大きな影響を与えています。

【気象の知識】風の強さ

風は気圧の高い所から低い所へ流れる空気の流れですが、傘が折れてしまうほどの風や、心地よいと思えるそよ風など、風に強弱があるのはなぜでしょうか。

風の強さは気圧の高い所(高気圧)と気圧の低い所(低気圧)の気圧差が大きく影響しています。

気圧の差(気圧傾度)が大きくなると風は強くなり、小さくなると風は弱くなります。

一般的に高気圧より低気圧の周りの方が気圧差が大きくなりますので、低気圧の周りは強い風が吹き、なかでも台風はとても低い気圧になりますので強い風が吹きます。

【気象の知識】高気圧・低気圧が与える天候への影響

気圧差によって風が起きることはわかりましたが、天候にはどのような影響を与えるのでしょうか。

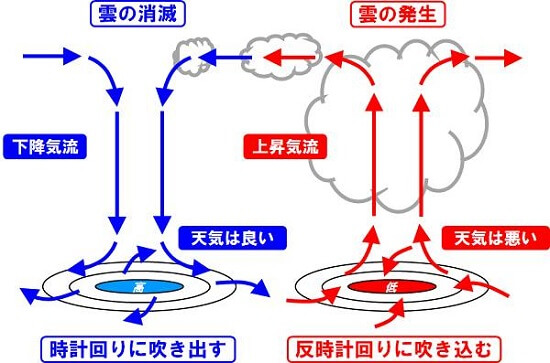

北半球上では高気圧は時計回りに中心から周辺に向けて風が吹き、低気圧では反時計回りに周辺から中心に向かって風が吹きます。(南半球では逆になります)

そして「高気圧は下降気流」を発生させ「低気圧は上昇気流」を発生させます。

この上昇気流・下降気流が大きく天候の変化に影響を与えています。

上記画像は左が高気圧で右が低気圧です。

下降気流の中では相対湿度が低くなり雲ができにくく、その為晴れていて天気は安定し、上昇気流では雲が発生しやすく雨が降るなどして天気はよくありません。

【気象の知識】雲の発生・雨が降るまで

先ほど上昇気流で雲が発生しやすいと説明しましたが、雲はどうやって発生するのでしょうか。

それは上昇気流で上昇した「水蒸気を含んだ空気」が膨張し飽和点に達し、雲を発生させています。

そして上空の気温は氷点下の為、氷となって落下していき、それらは落下していきながら衝突しながら成長し、気温が0度超えると溶け始めて雨となり地上に到達します。

冬など地上付近の温度が低く、気温が0度を超えずに溶けなかった場合は雪に、半分溶けてしまった場合はみぞれとなります。

【気象の知識】雨を降らせる雲

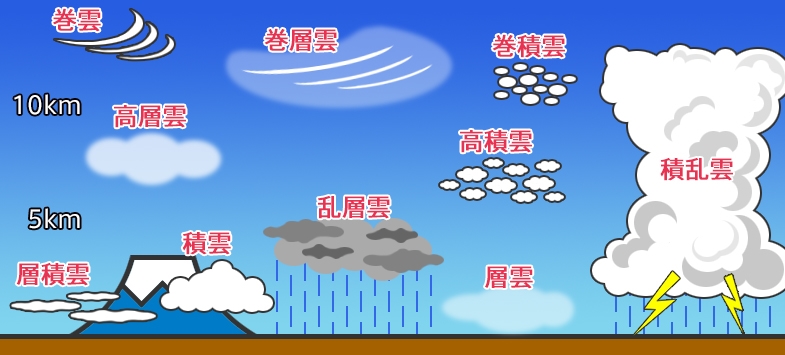

雲には種類があり雨を降らせる雲や、今から天候が崩れそうと予測できる雲があります。

これを知っておくことにより、天気予報ではわからなかった詳細な天気を自分で予測できるようになります。

- 巻雲:西の空に現れてだんだん空に広がっていくときは、1日から2日後に天気が崩れる可能性があります。

- 巻層雲:巻層雲が空を覆うと翌日には天気が崩れてきます。「太陽や月にかさがかぶると雨になる」と言われますが、その時の雲は巻層雲です。

- 巻積雲:イワシ雲とも呼ばれ、高い所に点々と浮かぶ雲です。この雲が現れて広がると翌日には天気が崩れていきます。

- 高層雲:高さや形によりいろいろな種類がありますが、この雲がだんだん低く厚くなってくるといつ雨が降り出してもおかしくない状態です。

- 高積雲:少し低い空に点々と浮かぶ雲でヒツジ雲とも呼ばれ、この雲が空に増えて層状の高層雲が広がってくると雨が降り出すの時間の問題です。

- 乱層雲:雨を降らす雲で地上近くまで霧がかかったようになります。

- 積乱雲:この雲の下では時間的には短いものの、突風が吹いたり激しい雨が降ったり、落雷があったりして大荒れの天気になります。

- 層積雲:大きな雲の塊が群れをなし様々な形になります。曇天をもたらすが降水を伴うことは少ないです。

- 積雲:青空の低いところにポッカリと浮かんでいて、気圧が安定しているときに現れるので発達して悪天をもたらすことはありません。

- 層雲:最も低い所に浮かび霧をもたらす雲の代表格です。降水をもたらすこともあるが、霧雨のような粒の小さい雨である事が多い。

コメント